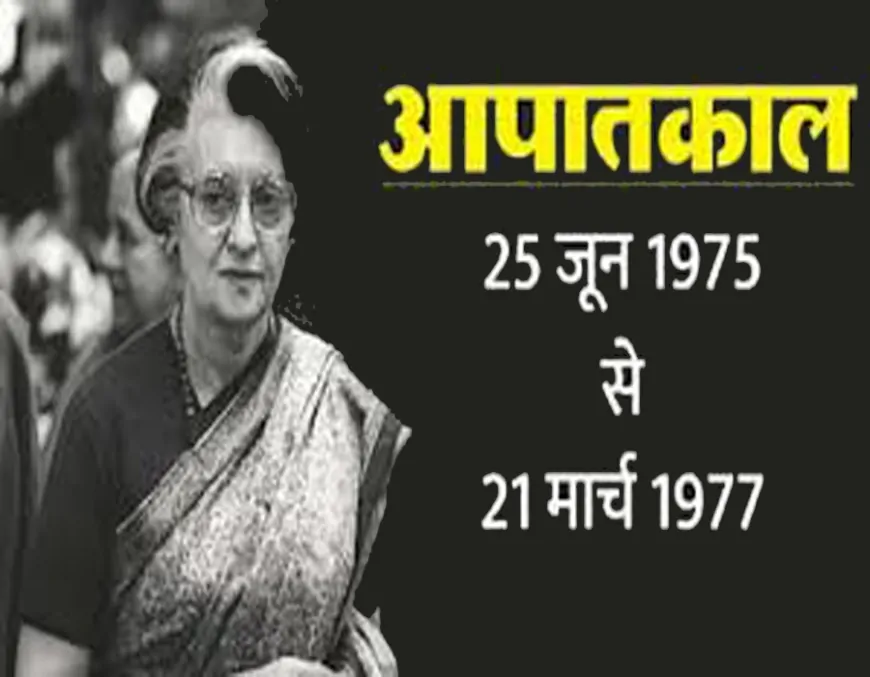

आपातकाल की वार्षिकी: भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय और उसकी सतत चेतावनी

25 जून 1975 को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा की, तब न केवल संविधान की धाराओं का उपयोग किया गया, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को भी गहरे संकट में डाल दिया गया। प्रेस की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक असहमति और न्यायपालिका की स्वायत्तता को कुचल दिया गया। यह संपादकीय लेख इस ऐतिहासिक कालखंड की गहराई से पड़ताल करता है कि आपातकाल क्यों लागू किया गया, क्या-क्या घटनाएँ घटित हुईं, उससे क्या सबक लिए गए और आज के भारत के लिए उसकी क्या प्रासंगिकता है। यह इतिहास को केवल स्मरण करने का अवसर नहीं, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को और मज़बूत करने का संकल्प लेने का दिन भी है।

आपातकाल की पृष्ठभूमि: राजनीतिक सत्ता बनाम जनआंदोलन

1971 में इंदिरा गांधी को प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन उनका नेतृत्व कई मोर्चों पर सवालों के घेरे में था। 1974 से देशभर में छात्र आंदोलनों की लहर उठी बिहार, गुजरात, बंगाल हर जगह सरकार के विरुद्ध जनता सड़कों पर थी। इसी बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रायबरेली से इंदिरा गांधी का लोकसभा चुनाव अवैध घोषित कर दिया। यह निर्णय न केवल राजनीतिक झटका था, बल्कि संवैधानिक संकट का कारण भी बना।

जयप्रकाश नारायण और ‘संपूर्ण क्रांति’

जेपी आंदोलन ने जनता को नई आशा दी। उन्होंने सेना और पुलिस से आह्वान किया कि वे “असंवैधानिक आदेशों का पालन न करें”। सरकार ने इसे विद्रोह की भावना मानते हुए दमनकारी नीति अपनाई। 25 जून 1975 को राष्ट्रपति फ़ख़रुद्दीन अली अहमद की अनुशंसा पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू किया गया। रातों-रात हजारों विपक्षी नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और बुद्धिजीवी जेलों में ठूंस दिए गए।

नागरिक स्वतंत्रताओं का निलंबन और भय का वातावरण

आपातकाल के दौरान संविधान के अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता), अनुच्छेद 21 (जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) जैसे मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया। मीडिया पर कठोर सेंसरशिप लागू कर दी गई। ‘इंडियन एक्सप्रेस’, ‘स्टेट्समैन’ और ‘जनसंता’ जैसे अखबारों को काली पट्टी लगाकर विरोध जताना पड़ा।

सरकार ने ‘मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट’ (MISA) जैसे कानूनों का दुरुपयोग कर बिना मुकदमा चलाए वर्षों तक नागरिकों को जेल में रखा। आरटीआई, डेटा सुरक्षा और मानवाधिकार जैसे विषय तब किसी सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा नहीं थे। नागरिक चुप थे, या मजबूर।

नसबंदी अभियान और ‘विकास के नाम पर दमन’

इस दौर में संजय गांधी की अगुवाई में जबरन नसबंदी कार्यक्रम चलाया गया। गरीब, दलित और अल्पसंख्यक आबादी को बिना उनकी सहमति के ‘परिवार नियोजन’ के नाम पर निशाना बनाया गया। यह न केवल मानवाधिकारों का हनन था, बल्कि ‘विकास’ को दमन के औजार में बदलने की मिसाल भी।

न्यायपालिका की परीक्षा और ADM जबलपुर मामला

आपातकाल में न्यायपालिका की भूमिका भी आलोचना से अछूती नहीं रही। ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि आपातकाल के दौरान नागरिकों को बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिका का अधिकार भी नहीं है। केवल जस्टिस एच.आर. खन्ना ने ऐतिहासिक असहमति व्यक्त की, जिसके कारण उन्हें मुख्य न्यायाधीश बनने से वंचित कर दिया गया। यह फैसला आज भी न्यायिक इतिहास का सबसे विवादित निर्णय माना जाता है।

लोकतंत्र की विजय: 1977 का ऐतिहासिक चुनाव

21 महीने बाद जब चुनाव की घोषणा हुई, तो इंदिरा गांधी को यह विश्वास था कि वह फिर जीतेंगी। लेकिन जनता ने लोकतंत्र के पक्ष में एकजुट होकर मतदान किया। जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, और आपातकाल के दाग को धोने की कोशिशें शुरू हुईं। जनता ने दिखा दिया कि जनता से बड़ा कोई नहीं।

44वें संविधान संशोधन के ज़रिए यह सुनिश्चित किया गया कि भविष्य में आपातकाल लगाने के लिए केवल प्रधानमंत्री की मर्जी ही नहीं चलेगी, कैबिनेट की सामूहिक सलाह ज़रूरी होगी और मौलिक अधिकारों को रद्द करना कठिनतर होगा।

आपातकाल की आज की प्रासंगिकता: क्या हम सजग हैं?

आज भारत में जब भी संस्थाओं की स्वतंत्रता पर सवाल उठते हैं - चाहे प्रेस की आवाज़ को दबाने की कोशिश हो, न्यायपालिका में पारदर्शिता की कमी हो, या असहमति को ‘राष्ट्रद्रोह’ करार दिया जाए, तब आपातकाल की यादें फिर से जीवित हो जाती हैं। लोकतंत्र की रक्षा केवल चुनावों से नहीं होती, बल्कि निरंतर संवाद, सतर्क नागरिक समाज और स्वतंत्र संस्थाओं से होती है।

आपातकाल इतिहास नहीं, चेतावनी है। यह हमें सिखाता है कि लोकतंत्र एक स्थायी संघर्ष है जो चुनावों के बाद भी जारी रहता है। हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह संविधान की रक्षा करे, असहमति की आवाज़ बनाए रखे और संस्थाओं को विवेकहीन सत्ता से बचाए। 25 जून को याद करना केवल अतीत को कोसना नहीं, बल्कि भविष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करना है।

What's Your Reaction?