मटियाबुर्ज कॉलेज, हिंदी विभाग द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न

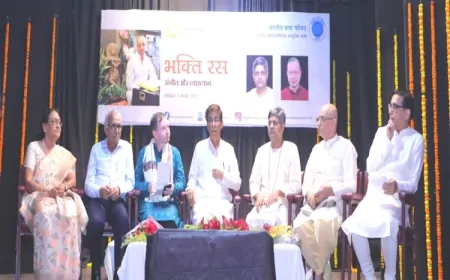

कोलकाता, 8 मई 2025: मटियाबुर्ज कॉलेज, कोलकाता के हिंदी विभाग एवं आई.क्यू.ए.सी. के संयुक्त तत्वावधान में ‘भारतीय शिक्षा व्यवस्था: रोजगार एवं संस्कृति का समन्वय’ विषय पर एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का सफल आयोजन हुआ। यह संगोष्ठी उच्च शैक्षिक विमर्श, संस्कृति, रोजगार और तकनीकी के समन्वय पर केंद्रित रही, जिसमें देश-विदेश के प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, साहित्यकारों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों ने सहभागिता की।

इस संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि के रूप में ‘इंटरनेशनल रोमा कल्चरल यूनिवर्सिटी’ की संस्थापक व वसुधा की संपादक डॉ. स्नेह ठाकुर, थावे विद्यापीठ के कुलपति एवं छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. विनय कुमार पाठक (ऑनलाइन माध्यम से), मुक्तांचल की संपादक एवं सावित्री गर्ल्स कॉलेज, कोलकाता की पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. मीरा सिन्हा, पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. अरुण होता, गोखले मेमोरियल गर्ल्स कॉलेज की हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. रेशमी पांडा मुखर्जी, रानी बिड़ला गर्ल्स कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष प्रो. मंटू दास, रक्षा मंत्रालय के कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी अमरनाथ सिंह, सदीनामा के संपादक जितेंद्र नाथ शर्मा एवं मटियाबुर्ज कॉलेज के शिक्षक प्रभारी डॉ. किरण सुब्बा, आई.क्यू.ए.सी. की डॉ. श्रीपर्णा चटर्जी आदि उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। कॉलेज के शिक्षक प्रभारी डॉ. किरण सुब्बा ने कॉलेज की बहुभाषी संस्कृति (हिंदी, बंगाली, उर्दू, नेपाली) का उल्लेख करते हुए कहा कि हिंदी विभाग इस विविधता को जोड़ने वाली कड़ी है। हिंदी केवल भाषा नहीं, एक भावना है, चेतना है, जो विद्यार्थियों को जोड़ती है। उन्होंने हिंदी भाषा को हृदय की भाषा, समन्वय की भाषा बताते हुए उसके रोजगार और संस्कृति से गहरे संबंध को रेखांकित किया। डॉ. किरण ने विभाग की सीमाओं-संस्थान में ऑनर्स कोर्स या पर्याप्त पद न होने-के बावजूद, शिक्षकों और विद्यार्थियों के समर्पण से ऐसे बड़े आयोजन की सराहना की। आगे उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान करते हुए कहा कि वे इस संगोष्ठी का भरपूर लाभ लें और भारतीय शिक्षा, रोजगार एवं संस्कृति के समन्वय को समझें।

आई.क्यू.ए.सी. की संयोजक डॉ. श्रीपर्णा चटर्जी ने शिक्षा में समन्वय की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि आई.क्यू.ए.सी.का मकसद ही यही है कि कॉलेज में कुछ राष्ट्रीय सोच, नए ख्याल को हमेशा उत्साह देना है। क्योंकि, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस तभी होगा जब छात्र हर क्षेत्र में, हर जगह में अपनी उपस्थिति को साबित कर सकें, उसको महसूस कर सकें, अलग विषय को समझ सकें और सिर्फ समझें, देखें ही नहीं उसका एकदम से प्रयोग कर सकें। रोजगारोन्मुखता और संस्कृति दोनों का संतुलन आवश्यक है। केवल तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा पर्याप्त नहीं, बल्कि सांस्कृतिक चेतना और मानवीय मूल्यों का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के संदर्भ में रोजगारपरक शिक्षा की आवश्यकता और संस्कृति के महत्व पर सारगर्भित वक्तव्य दिया।

डॉ. रेशमी पांडा मुखर्जी ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी/अनुसंधान (इंजीनियरिंग, मेडिकल, विज्ञान, मास कम्युनिकेशन, कॉमर्स) और मानविकी/साहित्य (हिंदी, बांग्ला, इतिहास, दर्शन, समाजशास्त्र) विषयों की भिन्नता को रेखांकित करते हुए कहा कि यह शिक्षा के दो ध्रुव हैं। तकनीकी विषयों में रोजगार के अवसर सहज हैं, वहीं मानविकी विषयों में पाठ्यक्रमों के माध्यम से संस्कृति, दर्शन, लोक साहित्य, पौराणिक कथाएँ, विमर्श आदि का अध्ययन होता है, जिससे विद्यार्थियों के लिए अनुवाद, डिजिटल मीडिया, ट्रैवल-टूरिज्म, पत्रकारिता आदि क्षेत्रों में रोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि IIT, NIT, IISc जैसे संस्थानों में भी मनिविकी और सामाजिक विज्ञान के कोर्स, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ, नाट्य, कविता, संगीत आदि के आयोजन होते हैं। विद्यार्थी विज्ञान के साथ-साथ साहित्य, मनोविज्ञान, भूगोल आदि का अध्ययन कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, हमारे देश के तकनीकी संस्थानों में भी विद्यार्थियों को सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है। साहित्य और मानविकी के विद्यार्थी भी विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगोल जैसे विषयों का अध्ययन कर सकते हैं-यह शिक्षा का समन्वय ही है। शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक विकास भी है।

आभासीय पटल पर कनाडा से जुड़ीं डॉ. स्नेह ठाकुर ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में साहित्य, संस्कृति और रोजगार के त्रिकोणीय संबंध को अपनी उपन्यास के माध्यम से रेखांकित किया। वहीं डॉ. विनय कुमार पाठक ने तकनीकी शिक्षा की रोजगारपरकता और संस्कृति के साथ उसके समन्वय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे यहाँ शिक्षा में कभी भी ऐसा नहीं रहा कि हम आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो हम साइंस नहीं ले सकते, गणित नहीं ले सकते। हम में यदि प्रतिभा है तो हम इतिहास भी पढ़ सकते हैं, गणित भी पढ़ सकते हैं, यहाँ जो कुछ भी हैं हम पढ़ सकते हैं। NEP इसी बात, मनुष्य की रूचि और समत्व को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

प्रथम सत्र की अध्यक्ष डॉ. मीरा सिन्हा ने निराला की ‘वर दे वीणा वादिनी’ के माध्यम से शिक्षा और संस्कृति के संबंध को रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करते हुए कहा कि ज्ञान ही ईश्वर है। हम जगह-जगह ईश्वर ढूँढते हैं, लेकिन ईश्वर कौन? ज्ञान ही ईश्वर है, जिसके पास ज्ञान आ गया, उसने ईश्वर को पा लिया। शिक्षा का व्यापक उद्देश्य होता है शिक्षा केवल प्रमाणपत्र प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को व्यावसायिक, सांस्कृतिक और नैतिक रूप से सक्षम बनाना भी है। साहित्य समाज का दर्पण है और शिक्षा का उद्देश्य समाज के लिए जागरूक, जिम्मेदार नागरिक तैयार करना भी है। उन्होंने NEP के बहुविषयक, रोजगारोन्मुखी और संस्कृति-सम्मिलित दृष्टिकोण की सराहना की। हिंदी भाषा न केवल अभिव्यक्ति का माध्यम है, बल्कि देश की विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ने वाली कड़ी भी है। आगे उन्होंने विद्यार्थियों को बहु-आयामी शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी के लिए प्रेरित किया।

संगोष्ठी के दूसरे सत्र में प्रो. मंटू दास ने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावों पर चर्चा की। अमरनाथ सिंह ने हिंदी को भारत की आत्मा बताते हुए कहा कि साहित्यिक चेतना ही संस्कृति और रोजगार का संवाहक है। विद्यार्थियों के लिए हिंदी रोजगार में विविधता की परिचायक है। उन्होंने कहा कि हिंदी के विद्यार्थियों के लिए हिंदी अधिकारी के रूप में सभी सरकारी संस्थानों एवं मीडिया, साहित्य, और अन्य क्षेत्रों में रोजगार के विविध अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने साहित्य, संवेदना और संस्कृति को रोजगार के साथ जोड़ते हुए शिक्षा के मानवीय पक्ष पर बल दिया।

जितेंद्र नाथ शर्मा ने रोजगार के संभावनाओं में अनुवाद, प्रूफ रीडिंग, वॉयस ओवर, द्विभाषिया और स्किल डेवलपमेंट के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने शिक्षा, साहित्य, इतिहास और संस्कृति के समन्वय की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि रचनात्मकता, ऐतिहासिक चेतना और सांस्कृतिक समझ विद्यार्थियों के लिए नए रोजगार के द्वार खोलती है।

द्वितीय सत्र के अध्यक्ष डॉ. अरुण होता ने कहा कि विद्यार्थियों और शोधार्थियों को मंच पर लाना और उन्हें सुनना हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP) के समावेशी, लचीले और कौशल-आधारित प्रावधानों की सराहना करते हुए कहा कि बंगाल में इसके त्वरित और बिना तैयारी के क्रियान्वयन, आधारभूत संरचना की कमी, और मातृभाषा में पाठ्यपुस्तकों की अनुपलब्धता जैसी चुनौतियों को भी रेखांकित किया। आगे उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के शिक्षा के व्यापारीकरण, विदेशी विश्वविद्यालयों की भूमिका, और इंटर्नशिप जैसी व्यवस्थाओं की व्यवहारिक समस्याओं पर सवाल उठाए। प्रो. होता ने मातृभाषा में शिक्षा के महत्व, सांस्कृतिक जागरूकता के विकास, और भारतीय भाषाओं के संरक्षण पर बल दिया। उन्होंने नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, संसाधनों की उपलब्धता, और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप सुधार की आवश्यकता बताई।

विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक इस संगोष्ठी में भाग लिया। विनोबा भावे विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, गोखले मेमोरियल गर्ल्स कॉलेज, मटियाबुर्ज कॉलेज आदि के विद्यार्थियों ने शोध-पत्र प्रस्तुत किए। ऑनलाइन माध्यम से भी देशभर के शोधार्थियों ने सहभागिता निभाई।

संगोष्ठी ने शिक्षा, रोजगार और संस्कृति के समन्वय पर नए विमर्शों को जन्म दिया और प्रतिभागियों को प्रेरित किया कि वे शिक्षा के साथ-साथ संस्कृति और रोजगार के नए आयामों को आत्मसात करें।

कार्यक्रम का सफल संचालन हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. अनिता कुमारी ठाकुर एवं साक्षी मिश्रा ने किया। धन्यवाद ज्ञापन महजबीन खानम द्वारा प्रस्तुत किया गया।

संगोष्ठी में जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठ (बॉयज) हाई स्कूल के शिक्षक विनोद यादव, मुक्तांचल पत्रिका के प्रबंध संपादक सुशील कुमार पाण्डेय, शोधार्थी संतोष कुमार वर्मा, शशि साव एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया।

What's Your Reaction?