शिमला समझौता: युद्ध जीता, मेज हारी

1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में भारत ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, बांग्लादेश का निर्माण हुआ, और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। लेकिन शिमला समझौते (1972) में भारत के पास अपनी जीत को कूटनीतिक लाभ में बदलने का मौका था, जो कुछ इतिहासकारों और विश्लेषकों के अनुसार चूक गया। यह कहानी उस दौर की है, जब इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो शिमला में आमने-सामने थे। भुट्टो की चतुराई और इंदिरा की कथित कूटनीतिक भूल ने समझौते को एक विवादास्पद मोड़ दिया। क्या भारत ने अपनी जीत का पूरा फायदा उठाया, या मेज पर हार गया? यह कहानी तथ्यों, दावों और ऐतिहासिक विश्लेषणों के आधार पर उस दौर की सैर कराती है, जिसमें थारपारकर, कश्मीर, और 93,000 युद्धबंदियों की कहानी शामिल है।

शिमला समझौता - जब मेज पर दाँव उल्टा पड़ा

सर्द जुलाई की रात थी, साल 1972। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बार्न्स कोर्ट की दीवारें इतिहास की साक्षी बनने को तैयार थीं। माहौल में तनाव था, लेकिन उम्मीद भी। कुछ महीने पहले ही भारत ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश था, और 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारतीय हिरासत में थे। भारतीय सेना ने सिंध के थारपारकर जिले पर कब्जा किया था, जिसे गुजरात का हिस्सा घोषित किया गया। मुजफ्फराबाद में तिरंगा फहराया गया था। भारत विजेता था, और दुनिया उसकी ताकत को सलाम कर रही थी।

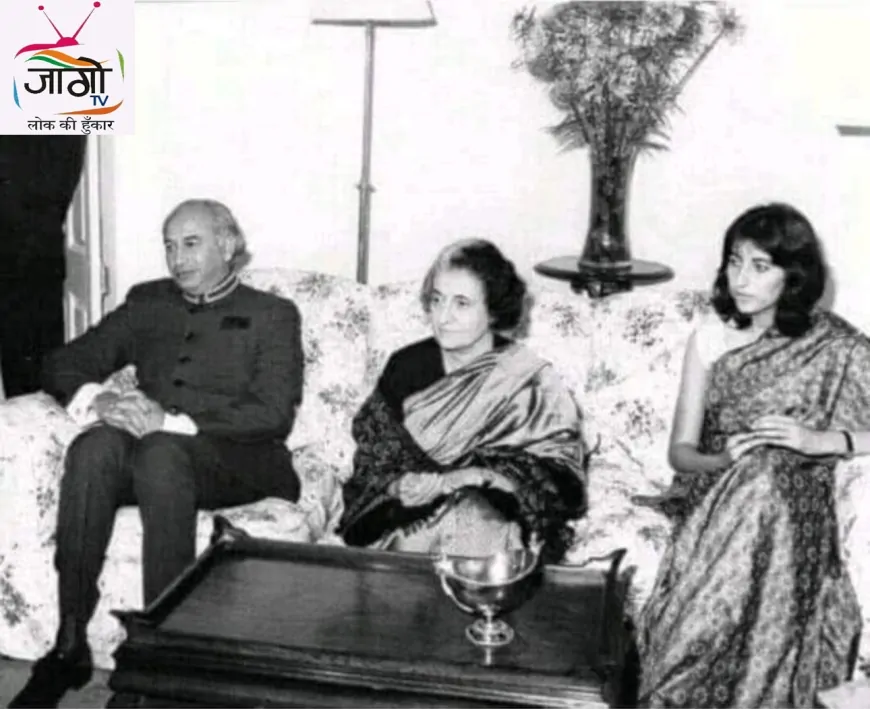

शिमला में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो आमने-सामने थे। भुट्टो अपनी बेटी बेनजीर को साथ लाए थे, जो पिता के कूटनीतिक दाँव-पेंच सीख रही थीं। वार्ता शुरू हुई, लेकिन माहौल गर्म था। भारत के पास तुरुप के पत्ते थे: 93,000 युद्धबंदी, थारपारकर का कब्जा, और कश्मीर पर दबाव बनाने का मौका। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि इंदिरा ने भुट्टो के सामने शर्त रखी, "अगर आपको अपने सैनिक वापस चाहिए, तो कश्मीर का मसला हल करें।" लेकिन भुट्टो, एक चतुर राजनेता, पीछे नहीं हटे।

कहा जाता है कि भुट्टो ने जवाब दिया, "कश्मीर नहीं देंगे। सैनिक रखना चाहें तो रखें।" यह एक बड़ा दाँव था। भुट्टो जानते थे कि जिनेवा संधि के तहत भारत को युद्धबंदियों की देखभाल करनी होगी, जो आर्थिक और कूटनीतिक बोझ था। उस रात, होटल के कमरे में भुट्टो ने बेनजीर से कहा, "भारत की कमर टूट चुकी है। बांग्लादेशी शरणार्थियों का बोझ, अब ये सैनिक भारत इन्हें कैसे पालेगा? और अगर पालेगा, तो इन कायर सैनिकों को हम वापस लेकर क्या करेंगे?" भुट्टो की यह चाल थी—हार को जीत में बदलने की।

इंदिरा गांधी और उनके सलाहकार इस स्थिति के लिए तैयार नहीं थे। पुपुल जयकर और कुलदीप नैयर जैसे लेखकों ने बाद में लिखा कि इंदिरा के पास भुट्टो की चतुराई का जवाब नहीं था। भारत ने युद्ध तो जीता, लेकिन कूटनीति की मेज पर वह दबाव नहीं बना सका। कई दौर की बातचीत के बाद, 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ। इसके तहत भारत ने 93,000 युद्धबंदियों को रिहा किया, थारपारकर सहित 5,600 वर्ग मील जमीन लौटाई, और कश्मीर पर नियंत्रण रेखा (LoC) को स्थायी रूप से मान्यता दी। बदले में, भुट्टो ने मौखिक आश्वासन दिया कि कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा माना जाएगा, जिसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर नहीं उठाया जाएगा।

लेकिन क्या यह भारत की हार थी? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इंदिरा ने शांति और अंतरराष्ट्रीय छवि को प्राथमिकता दी। भारत ने युद्धबंदियों को रिहा कर मानवीयता दिखाई और कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा बनवाकर पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर कमजोर किया। फिर भी, आलोचकों का कहना है कि भारत ने थारपारकर जैसे रणनीतिक क्षेत्र को छोड़ दिया, जहां 98% हिंदू आबादी थी। साथ ही, 56 भारतीय सैनिक पाकिस्तानी जेलों में रह गए, जिनका कोई जिक्र नहीं हुआ।

तत्कालीन सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ की जीवनी में बाद में लिखा गया, "हमने युद्ध के मैदान में जीत हासिल की, लेकिन मेज पर राजनेताओं ने हमें हरा दिया।" यह वाक्य शिमला समझौते की कहानी का सार बन गया। भुट्टो ने अपनी बेटी को सिखाया कि युद्ध सीमाओं पर नहीं, टेबल पर जीता जाता है। और इंदिरा? उनकी विरासत में यह समझौता एक विवादास्पद अध्याय बनकर रह गया-कुछ के लिए शांति की जीत, तो कुछ के लिए कूटनीतिक चूक।

तथ्यात्मक जाँच और विश्लेषण:

- 93,000 युद्धबंदी और आत्मसमर्पण: 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने 16 दिसंबर को ढाका में आत्मसमर्पण किया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 93,000 सैनिकों ने लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी के नेतृत्व में आत्मसमर्पण किया। इसमें सैनिक, अर्धसैनिक, और कुछ नागरिक शामिल थे।

- थारपारकर का कब्जा: भारतीय सेना ने पश्चिमी मोर्चे पर थारपारकर सहित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा किया था। हालांकि, इसे गुजरात का जिला घोषित करने का दावा अतिशयोक्तिपूर्ण है। ऐतिहासिक स्रोतों में इसका उल्लेख नहीं मिलता। थारपारकर की 98% हिंदू आबादी का दावा भी सत्यापित नहीं है, क्योंकि उस समय की जनगणना डेटा में हिंदू बहुसंख्यक थे, लेकिन सटीक प्रतिशत अस्पष्ट है।

- मुजफ्फराबाद में तिरंगा: मुजफ्फराबाद में तिरंगा फहराने का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है। 1971 का युद्ध मुख्य रूप से पूर्वी पाकिस्तान में लड़ा गया, और पश्चिमी मोर्चे पर सीमित क्षेत्रीय लाभ हुए। मुजफ्फराबाद (PoK) में भारतीय सेना का कब्जा नहीं हुआ।

- इंदिरा की कश्मीर शर्त: कुछ X पोस्ट और लेखों में दावा किया गया कि इंदिरा ने भुट्टो से कश्मीर के बदले युद्धबंदी रिहा करने की शर्त रखी। हालांकि, यह दावा पुपुल जयकर और कुलदीप नैयर की किताबों में आंशिक रूप से उल्लिखित है, लेकिन आधिकारिक दस्तावेजों में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। यह संभव है कि कश्मीर पर चर्चा हुई हो, लेकिन भुट्टो ने लिखित में कुछ भी स्वीकार नहीं किया।

- भुट्टो की बेटी और कूटनीति: भुट्टो अपनी बेटी बेनजीर को साथ लाए थे, जो उस समय 19 वर्ष की थीं। यह सत्य है कि भुट्टो उन्हें राजनीति सिखा रहे थे, लेकिन उनके बीच हुई बातचीत (जैसे "भारत की कमर टूट चुकी है") का दावा केवल कथित और अनौपचारिक स्रोतों पर आधारित है।

- 56 भारतीय सैनिक: कुछ स्रोतों में उल्लेख है कि 54-56 भारतीय सैनिक पाकिस्तानी जेलों में रह गए, जिनका जिक्र समझौते में नहीं हुआ। यह एक विवादास्पद मुद्दा रहा, और भारत ने बाद में इनके लिए प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली।

- सेना प्रमुख का बयान: सैम मानेकशॉ ने अपनी जीवनी में शिमला समझौते पर निराशा जताई थी। उनके कुछ साक्षात्कारों और अन्य लेखकों के विश्लेषण में यह भावना व्यक्त हुई थी कि सेना की जीत को "राजनेताओं ने हरा दिया"।

शिमला समझौता भारत की कूटनीतिक रणनीति और इंदिरा गांधी की विरासत का एक जटिल हिस्सा है। भारत ने युद्ध में निर्णायक जीत हासिल की, लेकिन समझौते में कश्मीर का स्थायी समाधान नहीं हुआ, और थारपारकर जैसे क्षेत्र वापस किए गए। भुट्टो की चतुराई ने पाकिस्तान को अपमान से बचाया, लेकिन भारत ने कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा बनवाकर दीर्घकालिक लाभ हासिल किया। फिर भी, आलोचकों का मानना है कि भारत अपनी सैन्य जीत को पूर्ण कूटनीतिक जीत में नहीं बदल सका। यह कहानी हमें सिखाती है कि युद्ध के मैदान की जीत उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी मेज पर खेला गया दाँव।

What's Your Reaction?