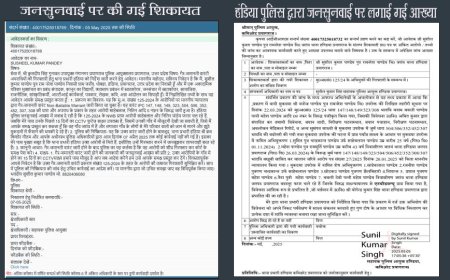

सभ्यता बनाम सत्ता का अहंकार: जब विश्वविद्यालय की आत्मा को मंच से बाहर निकाल दिया गया

बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक साहित्यिक कार्यक्रम के दौरान हिंदी कथाकार मनोज रूपड़ा के अपमान ने अकादमिक गरिमा और सत्ता के अहंकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यह संपादकीय उसी घटना का विवेकपूर्ण विश्लेषण है।

विश्वविद्यालय किसी भी समाज का बौद्धिक मेरुदंड होता है। यहाँ ज्ञान केवल पाठ्यक्रमों में नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि व्यवहार, संवाद और सहिष्णुता के रूप में जिया जाता है। विश्वविद्यालय वह स्थान है जहाँ प्रश्न पूछना अपराध नहीं, बल्कि कर्तव्य होता है; जहाँ असहमति अवज्ञा नहीं, बल्कि विचार का विस्तार मानी जाती है। ऐसे में जब किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय के मंच से एक आमंत्रित लेखक को सार्वजनिक रूप से अपमानित कर बाहर निकाल दिया जाता है, तो यह घटना महज़ एक व्यक्तिगत टकराव नहीं रह जाती, यह पूरे शैक्षणिक ढाँचे की नैतिक पराजय बन जाती है।

घटना क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है?

बिलासपुर में आयोजित 'समकालीन हिंदी कहानी: बदलते जीवन संदर्भ' विषयक कार्यक्रम में देश के जाने-माने कथाकार मनोज रूपड़ा को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत में कुलपति हल्के-फुल्के अंदाज़ में बोल रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने मंच पर बैठे लेखक से पूछा, क्या आप ऊब तो नहीं रहे? इस प्रश्न के उत्तर में लेखक ने शांत स्वर में केवल इतना कहा कि आप विषय से हटकर बोल रहे हैं। यह कोई अपमानजनक वाक्य नहीं था, न ही उद्दंडता यह एक विषयगत टिप्पणी थी, जो किसी भी बौद्धिक मंच पर सामान्य मानी जाती है।

परंतु यही वाक्य कुलपति को नागवार गुज़रा। परिणामस्वरूप, जो हुआ वह सत्ता के अहंकार का नंगा प्रदर्शन था। “इन्हें यहाँ किसने बुलाया?”, “इन्हें बाहर निकालिए”, “मुझे पूरा अधिकार है” । ये शब्द केवल किसी व्यक्ति के नहीं, बल्कि एक संस्थान के मुख से निकले। और इन्हीं शब्दों के साथ एक लेखक को मंच से, सभागार से, और प्रतीकात्मक रूप से विश्वविद्यालय की आत्मा से बाहर कर दिया गया।

पद गरिमा देता है या गरिमा पद को?

यह प्रश्न इस घटना के केंद्र में है। भारतीय प्रशासनिक और शैक्षणिक ढाँचे में अकसर यह भ्रम देखा जाता है कि पद पर बैठते ही गरिमा अपने आप आ जाती है। जबकि सत्य इसके उलट है गरिमा व्यक्ति से आती है, पद से नहीं। पद केवल अवसर देता है कि व्यक्ति अपनी गरिमा को सार्वजनिक जीवन में कैसे बरते। एक कुलपति विश्वविद्यालय का प्रशासक भर नहीं, बल्कि उसका नैतिक प्रतिनिधि होता है। उससे अपेक्षा होती है कि वह असहमति को सुने, आलोचना को स्वीकारे और संवाद को आगे बढ़ाए। यदि कुलपति ही आलोचना से असहिष्णु हो जाए, तो फिर विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी क्या सीखेगा? संवाद या दमन?

‘अतिथि देवो भव’ और अकादमिक शिष्टाचार

भारतीय परंपरा में ‘अतिथि देवो भव’ केवल धार्मिक या सांस्कृतिक उक्ति नहीं है; यह सभ्य व्यवहार का मूलमंत्र है। विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों में, जहाँ आमंत्रित विद्वान केवल अतिथि नहीं, बल्कि ज्ञान-संवाद के सहभागी होते हैं। किसी लेखक को बुलाकर, मंच पर बैठाकर, फिर सार्वजनिक रूप से अपमानित कर निकाल देना, यह केवल व्यक्तिगत असभ्यता नहीं, बल्कि संस्थागत असंस्कृति का प्रमाण है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि लेखक कोई अनजान व्यक्ति नहीं थे। वे दशकों से हिंदी साहित्य में सक्रिय, सम्मानित और स्थापित कथाकार हैं। उनका अपमान वस्तुतः हिंदी साहित्यिक परंपरा का अपमान है।

मौन की राजनीति: सभागार में बैठे साहित्यकार

इस घटना का एक और पक्ष उतना ही पीड़ादायक है, सभागार में बैठे अन्य वरिष्ठ साहित्यकारों की चुप्पी। मंच पर जब एक लेखक का अपमान हो रहा था, तब कोई खड़ा होकर यह नहीं बोला कि “आप ऐसा नहीं कर सकते।” कोई यह कहकर बाहर नहीं निकला कि “यह मंच अब मेरे लिए अस्वीकार्य है।”

यह मौन क्या दर्शाता है?

- सत्ता का भय?

- संस्थागत निर्भरता?

- या धीरे-धीरे विकसित हुई वह आदत, जिसमें हम अन्याय को देखकर भी सामान्य मान लेते हैं?

यह चुप्पी उतनी ही दोषी है जितना अपमान करने वाला आचरण। क्योंकि, अन्याय को रोकने का पहला कदम आवाज उठाना होता है। और जब वह आवाज नहीं उठती, तो अन्याय संस्थागत बन जाता है।

साहित्य अकादमी की भूमिका और प्रश्न

इस पूरे प्रकरण में साहित्य अकादमी की भूमिका भी गंभीर सवालों के घेरे में है। साहित्य अकादमी का दायित्व केवल पुरस्कार देना या आयोजन करना नहीं, बल्कि लेखकों की गरिमा की रक्षा करना भी है। यदि अकादमी के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में लेखक का अपमान हो और अकादमी मौन रहे, तो यह मौन सहमति जैसा प्रतीत होता है।

क्या यह साहित्य अकादमी का ‘चुप शौर्य’ है? या यह उस संस्थागत जड़ता का उदाहरण है, जहाँ टकराव से बचने के लिए सिद्धांतों को ताक पर रख दिया जाता है?

हिंदी लेखक और दोहरा मापदंड

इस घटना ने एक पुराना प्रश्न फिर से खड़ा कर दिया है, क्या हिंदी लेखकों के साथ ऐसा व्यवहार इसलिए संभव हो जाता है क्योंकि हिंदी को हम स्वयं पर्याप्त गंभीरता से नहीं लेते? क्या किसी अंग्रेज़ी, फ्रेंच या अन्य अंतरराष्ट्रीय भाषा के प्रतिष्ठित लेखक के साथ ऐसा व्यवहार संभव होता? हिंदी देश की राजभाषा है, जनभाषा है, संघर्षों और संवेदनाओं की भाषा है। पर विडंबना यह है कि हिंदी का लेखक अकसर सबसे असुरक्षित होता है संस्थानों में भी, मंचों पर भी।

विश्वविद्यालयों का बदलता चरित्र

आज के समय में विश्वविद्यालयों का चरित्र तेजी से बदल रहा है। वे ज्ञान के केंद्र से अधिक प्रशासनिक सत्ता-केंद्र बनते जा रहे हैं। जहाँ प्रश्न पूछना ‘अनुशासनहीनता’ कहलाता है, और सहमति को ही शिष्टाचार मान लिया जाता है। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए घातक है। क्योंकि विश्वविद्यालय केवल डिग्री बाँटने की फैक्ट्री नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक चेतना की प्रयोगशाला होते हैं। यदि वहाँ असहमति का गला घोंटा जाएगा, तो समाज में विवेक कैसे बचेगा?

कुलपति से अपेक्षित आचरण

यदि इस घटना में कुलपति थोड़ी भी गरिमा दिखाते, तो वे लेखक की टिप्पणी को सहजता से लेते, मुस्कराते, विषय पर लौटते और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते। यदि उन्हें लगा कि टिप्पणी अनुचित है, तो मंच से नहीं, निजी संवाद में बात करते। यही शैक्षणिक शिष्टाचार है। परंतु इसके बजाय जो हुआ, उसने यह सिद्ध कर दिया कि अहंकार, ज्ञान पर भारी पड़ गया।

क्या किया जाना चाहिए?

यह संपादकीय केवल निंदा के लिए नहीं, बल्कि सुधार के लिए है। इसलिए कुछ स्पष्ट सुझाव -

1. सार्वजनिक और स्पष्ट माफी : कुलपति को बिना शर्त, सार्वजनिक रूप से मनोज रूपड़ा और हिंदी समुदाय से माफी माँगनी चाहिए।

2. संस्थागत आचार-संहिता : विश्वविद्यालयों में मंच संचालन, अतिथि व्यवहार और अकादमिक संवाद की स्पष्ट आचार-संहिता लागू हो।

3. साहित्य अकादमी की सक्रिय भूमिका : अकादमी को इस घटना पर औपचारिक वक्तव्य जारी करना चाहिए और लेखकों की गरिमा के पक्ष में खड़ा होना चाहिए।

4. बौद्धिक एकजुटता : लेखकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को ऐसी घटनाओं पर संगठित, शांत और दृढ़ प्रतिक्रिया देनी चाहिए।

अंत में

यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि सभ्यता स्वतःस्फूर्त नहीं होती, उसे रोज जीना पड़ता है। यदि हम सत्ता के सामने चुप रहेंगे, तो अगला अपमान और बड़ा होगा। यदि हम आज लेखक के अपमान पर नहीं बोलेंगे, तो कल विद्यार्थी की आवाज भी दबा दी जाएगी। कुलपति पद क्षणिक है, पर विश्वविद्यालय की आत्मा स्थायी। जो व्यक्ति उस आत्मा को अपमानित करता है, वह इतिहास में पद के कारण नहीं, कृत्य के कारण याद रखा जाता है। कुलपति जी, हिंदी केवल एक भाषा नहीं, यह इस देश की आत्मा की धड़कन है। गुरुघासीदास के नाम पर, विश्वविद्यालय की गरिमा के नाम पर, और साहित्य के सम्मान के नाम पर माफी माँगिए। यही सच्ची विद्वत्ता होगी।

What's Your Reaction?