न्याय सबके लिए – मगर क्या सच में?

भारत की न्याय प्रणाली में NALSA (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) और DLSA (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) भले ही ये संस्थाएं 'न्याय सबके लिए' का नारा देती हैं, लेकिन करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद न्याय अब भी आम नागरिक, गरीब, अंडरट्रायल कैदियों और ग्रामीण समाज की पहुँच से लाखों कोस दूर है। लेख में संस्थागत निष्क्रियता, पारदर्शिता की कमी और राजनीतिक नियुक्तियों को न्याय के अवरोधक के रूप में इंगित किया गया है, और इसके लिए व्यावहारिक सुधारों के सुझाव भी प्रस्तुत किए गए हैं।

'यदि समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति न्याय से वंचित है, तो लोकतंत्र केवल एक वैधानिक दिखावा है।'

यही विचार लेकर भारत की संवैधानिक संरचना में NALSA (National Legal Services Authority) और उसके राज्य/जिला स्तरीय अंग DLSA (District Legal Services Authorities) की स्थापना की गई थी। उद्देश्य था- गरीब, असहाय, सामाजिक वंचित, स्त्रियों, श्रमिकों और अंडरट्रायल कैदियों तक नि:शुल्क और सुलभ न्याय पहुँचाना।

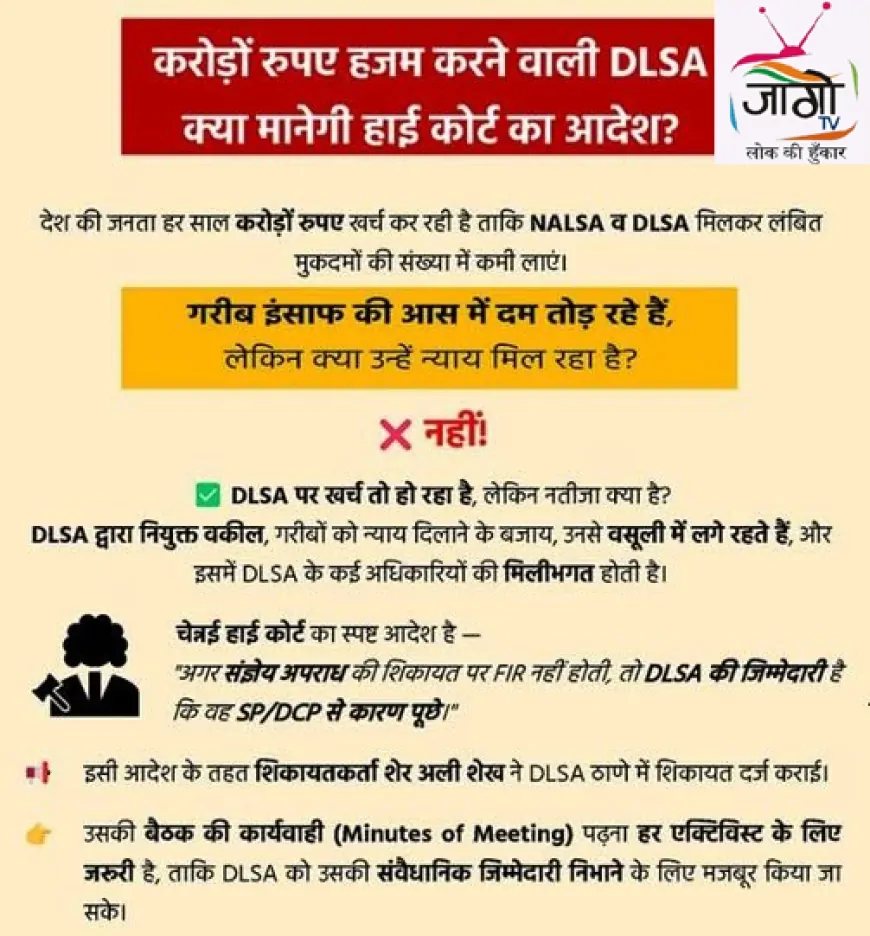

परंतु आज, करोड़ों रुपये के बजटीय प्रावधानों और तमाम दिखावटी योजनाओं के बावजूद, इन संस्थाओं की भूमिका एक संविधान सम्मत औपचारिकता से अधिक नहीं दिखती।

NALSA – अवधारणा और वास्तविकता में अंतर

1995 में गठित NALSA का ध्येय वाक्य था – 'Access to Justice for All.' पर व्यवहार में यह न्याय की नारा बनाम नीयत की जंग में फंसा हुआ प्रतीत होता है।

सालाना करोड़ों रुपये के बजट, कानूनी साक्षरता शिविर, लोक अदालतें, पैरालीगल स्वयंसेवक, विशेष अभियान-सब हैं, पर इनका प्रभाव जमीनी न्याय तक नहीं पहुँचता।

कई राज्यों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) केवल रिटायर्ड अधिकारियों की बैठकों, पोस्टर-बैनर, और भाषणों तक सिमटे हैं।

विफलताओं के संकेत:

1. अंडरट्रायल कैदी आज भी वर्षों से जेल में बंद हैं, जिनका मुकदमा NALSA की नज़र में तब आता है जब कोई उच्च न्यायालय संज्ञान लेता है।

2. ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में अधिकांश नागरिक NALSA/DLSA के नाम तक नहीं जानते।

3. जिला स्तर पर पैरालीगल वॉलंटियर्स की गुणवत्ता और प्रशिक्षण अत्यंत खराब है।

4. लोक अदालतें अक्सर सुलह के नाम पर पीड़ित को ‘समझौता’ के लिए बाध्य करती हैं, जबकि उनका मूल उद्देश्य न्याय था।

कहाँ चूक हो रही है?

अधिकारियों की अकर्मण्यता: DLSA कार्यालय कई जगह केवल रजिस्टर और प्रेस विज्ञप्तियों तक सीमित हैं।

मूल्यांकन की अनुपस्थिति: कोई पारदर्शी प्रणाली नहीं कि यह जाना जा सके कि साल भर में कितने लोगों को वास्तव में न्याय मिला?

जन-जागरूकता का अभाव: NALSA के शिविर अक्सर ग्रामीण जनता की भाषा, संस्कृति और ज़रूरतों से कटे होते हैं।

राजनीतिककरण और पदलोलुपता: विधिक सेवा संस्थाओं के प्रमुख पद प्रायः सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सम्मानपूर्वक 'बिठाने' का माध्यम बन गए हैं।

क्या हो सकता है समाधान?

1. NALSA/DLSA का कार्य डेटा-आधारित हो। हर जिले में रिपोर्टिंग के सख्त मापदंड तय हों – जैसे कितने अंडरट्रायल को राहत मिली, कितने मुकदमे समयबद्ध सुलझे।

2. स्थानीय स्तर पर पंचायत-जैसे ढाँचे से जुड़ाव।

3. पैरालीगल वॉलंटियर्स की गुणवत्ता और निगरानी बढ़े।

4. हर जिला न्यायालय में ‘न्याय सहाय केंद्र’ स्थापित हो, जहाँ लोग अपने अधिकार, केस की स्थिति और मुफ्त वकील की सुविधा जान सकें।

5. संपूर्ण डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली, जिससे कोई केस नज़रंदाज़ न हो सके।

भारत में न्याय को 'मूलभूत अधिकार' माना गया है, पर NALSA और DLSA जैसी संस्थाएँ यदि केवल बजट उपभोग की औपचारिकताएँ बनकर रह जाएँ, तो यह केवल संस्थागत धोखा है।

देश में एक लखन, एक पीड़िता, या एक अनपढ़ मज़दूर जब न्याय के लिए सालों लड़ता है, तो उसे सिर्फ अदालत नहीं, एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जो उसे ‘अपना’ माने।

NALSA को आत्मचिंतन की नहीं, आत्मपरिवर्तन की ज़रूरत है।

अन्यथा वह भी एक ऐसा संस्थान बन जाएगा, जो संविधान की छाया में खड़ा होकर संविधान से दूर चला जाएगा।

What's Your Reaction?